Anche i soggetti biblici erano una componente essenziale del suo mondo interiore, «fin dalla prima gioventù» trascorsa in Russia, nel villaggio natale di Vitebsk: «Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che la Bibbia sia la principale fonte di poesia di tutti i tempi. Da allora, ho sempre cercato questo riflesso nella vita e nell'arte. Per me, come per tutti i pittori dell'Occidente, essa è stata l'alfabeto colorato in cui ho intinto i miei pennelli.»

Quando, nel 1930, il mercante d'arte ed editore Ambroise Vollard gli propose di illustrare proprio il libro sacro dell'ebraismo (impresa titanica che, dopo Rembrandt, non fu più tentata da alcun artista) Chagall accettò con comprensibile entusiasmo e umiltà.

Prima di iniziare il lavoro, sentì urgente il bisogno di un contatto reale con il mondo ebraico: per questo motivo nel 1931 si imbarcò per la Palestina. Non fu soltanto un'esperienza spirituale, un pellegrinaggio o un ritorno alla terra d'origine, ma anche un'esperienza plastica: egli scoprì, commosso, i paesaggi riarsi, ridotti alla loro essenzialità, immersi in una luce diversa, sfolgorante. Una luce che volle accendere nelle incisioni e nelle tele per interpretare e amalgamare, come aveva fatto in dipinti precedenti su temi diversi, gli elementi della realtà e della visione. Da questo viaggio riportò l'impressione più forte della sua vita.

Chagall incise 105 lastre che illustrano episodi importanti, ma anche marginali, delle Sacre Scritture. Fu un florilegio tematico del tutto soggettivo, suscitato anche dai ricordi giovanili della vita religiosa a Vitebsk. Infatti le scene bibliche, incentrate sul tema dell'Uomo come creatura di Dio, sono quadretti di vita di un villaggio ebreo di quei tempi e quindi connesse a un presente, a una quotidianità, di cui l'arte di Chagall riesce a svelare il mistero: «Chagall legge la Bibbia e subito i passi biblici diventano luce per tutti», scrisse, a questo proposito, il filosofo Gaston Bachelard.

Nell'arco della sua lunga esistenza, il pittore russo dedicò ben 450 opere alla Bibbia; fra queste 17 grandi quadri a olio. Egli stesso ammise esplicitamente che queste opere non hanno un restrittivo valore confessionale, ossia non sono la rappresentazione della religione ebraica, ma hanno un significato spirituale e poetico universale.

Basti pensare all'immagine solitaria di Cristo che compare in molte sue tele come simbolo della «tragedia del mondo», di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio per le loro idee politiche o religiose.

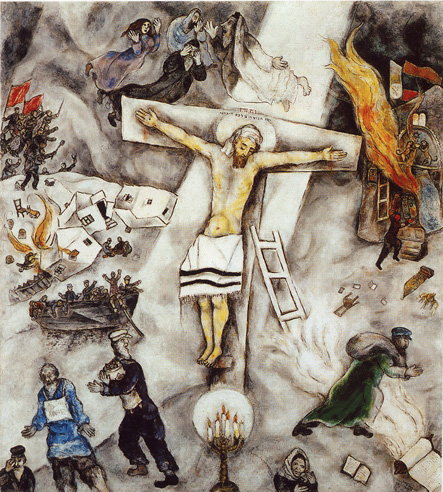

LA CROCIFISSIONE BIANCA

La crocifissione bianca è senza dubbio uno dei vertici artistici chagalliani: dipinta nel 1938, in essa il pittore esprime le sofferenze del suo popolo odiato e perseguitato e prefigura drammaticamente le ignominiose atrocità che saranno commesse nei mesi e negli anni successivi.

Un grande crocifisso bianco campeggia nel mezzo della tela, messo in rilievo da un fascio di luce divina che sembra quasi sostenerlo. Il Cristo non è cinto dal perizoma, ma dal tipico manto ebraico. Attorno al crocefisso, al posto delle figure consuete (i due ladroni, i soldati, la Vergine, le pie donne ecc.) ebrei in fuga, scene di distruzione, di saccheggi, di disperazione: il caos.

Il furioso incendio della Sinagoga rievoca drammaticamente le distruzioni dei luoghi di culto perpetrate dai nazisti in quegli anni. Per Chagall il tempio ebraico era come una sorta di prolungamento della casa, a Vitebsk, poiché era assiduamente frequentato dalla sua famiglia, dal padre e dal nonno in particolare, che era rabbino. Non stupisce quindi che il pittore abbia inserito la tela intitolata appunto Sinagoga (1917) nella serie di quadri legati alla sua famiglia. Questo intimo attaccamento al luogo di culto amplifica il dolore e lo sgomento del pittore, resi da colori giallo-cupi e rossi che contrastano con le tonalità bianco-grigiastre del dipinto. Le punte delle fiamme si sovrappongono al fascio di luce divina, come se potessero sacrilegamente violarla, e si riflettono sul corpo di Cristo, esasperandone la sofferenza. Anche le fiamme bianche, che si sprigionano convulsamente da una torah (il Pentateuco biblico), hanno ormai intaccato la scala appoggiata alla croce e minacciano la croce stessa.

I famigerati pogrom (le distruzioni dei villaggi ebrei) sono rievocati alla sinistra del quadro: case incendiate, distrutte, capovolte, sedie rovesciate, tombe profanate, un uomo morto per terra che sembra divorato dalle fiamme. Non manca il violino, piccolissimo, accanto a tre uomini seduti presso le rovine delle loro case: nella comunità ebraica chassidica il violinista accompagnava nascite, matrimoni, funerali ed era per Chagall, che lo immortalò in numerose tele, una figura mitica e amatissima.

La fuga come conseguenza della barbarie è un altro tema sviluppato in questo dipinto: fuga di una donna dall'espressione atterrita con il suo bambino tra le braccia, di un vecchio (l'ebreo errante) che attraversa le fiamme sprigionate dalla torah, di un altro ebreo che cerca di portare in salvo un'altra torah, di soldati in preda alla disperazione che si sporgono stremati da una barca, mentre altri si sbracciano per chiedere aiuto...

I soldati dell'Armata rossa che irrompono dalla sinistra sembrano troppo pochi per contrastare una tale immane brutalità, ma sono, ancora una volta, una speranza per Chagall...

Al di sopra degli incendi «levitano», come angeli umanizzati, tre rabbini e una donna: increduli e disperati, sembrano danzare una preghiera funebre nel cielo annerito dal fumo dei saccheggi, sordide nubi che soltanto il fascio di luce divina può lacerare: nello scempio cagionato dall'odio, questa luce e la presenza di Cristo morente accendono altre speranze e prefigurano una rinascita, un riscatto, una riconciliazione, una vita nuova...

Ma ciò sembra appena attenuare la visione apocalittica intorno alla croce. I toni spettrali ottenuti con un uso sapiente del bianco in ogni sua variazione, rendono sommessa la disperazione, silente l'orrore, amplificando, paradossalmente, la drammaticità delle scene.Chagall osserva attonito queste atrocità e sembra che intoni, con i suoi pennelli, una sorta di struggente qaddish pittorico.

Nessun commento:

Posta un commento